2023/10/16

暖かな春は、おでかけに最適なシーズン。

ぽかぽか陽気に誘われて、お花見やウォーキングを楽しむ人も多いと思いますが、皆さんはどのような紫外線対策をしていますか?

「短時間の外出なら大丈夫」と思って、油断をしている方はいませんか?実は気温の上昇とともに、紫外線量も増加します。 紫外線の基本を理解して万全の対策をしましょう!

日やけは春先から本格的にはじまります。

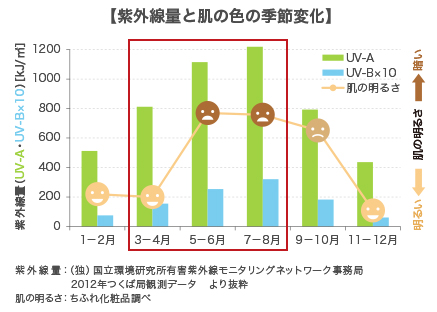

1年を通して見てみると、紫外線量は3月から増え始め5~8月にピークを迎えます。下のグラフは、1年を通した肌色の変化を表しています。3月頃、紫外線量が増加するとともに、肌の色がどんどん暗くなっています。日やけは夏だけでなく春先からの蓄積が多いことがわかります。

紫外線が引き起こす肌トラブルは?

紫外線には肌に影響を与えるUV-AとUV-Bという二つの波長があります。これらは肌トラブルを引き起こす原因になりますので、ライフスタイルの中に紫外線対策を取り入れていくことが大切です。

・肌を黒くする紫外線【UV-A】

UV-Aは日ざしを浴びた後に肌を黒くする紫外線です。雲や窓ガラスも通過して、肌の奥深くの真皮にまで届き、シワやたるみなどの肌トラブルにつながります。・肌に炎症を起こし赤くする紫外線【UV-B】

UV-Bは主に肌の表面に影響を与え、日ざしを浴びた数時間後に肌に炎症を起こし赤くする紫外線です。 メラニンを増加させて日やけによるシミ・ソバカスの原因を作ります。日やけ止めの基本用語

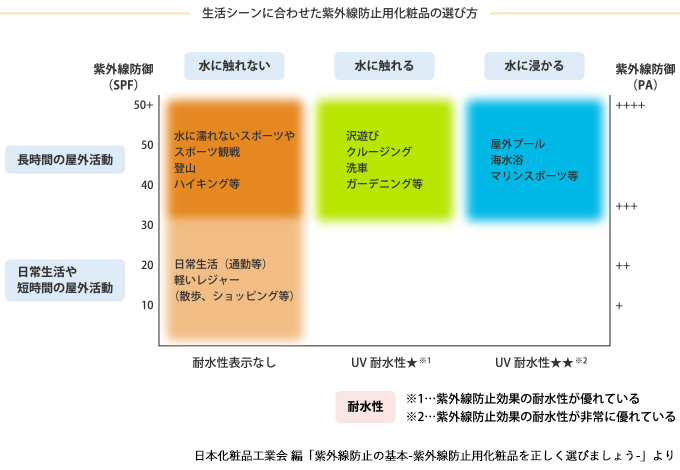

日やけ止めの商品には「SPF」と「PA」、「UV耐水性」という表記があります。

「SPF」と「PA」は紫外線を防止する効果を示した数値になり、SPF値はUV-Bの防止効果の程度を表す数値で数字が大きくなるほど防止効果が高くなります。一方、PA値はUV-Aの防御効果の程度を表す表示です。+の数が多いほど防止効果が高くなります。

「UV耐水性」は、沢遊びや海水浴などぬれる場面での紫外線防御効果の耐久性を表しています。

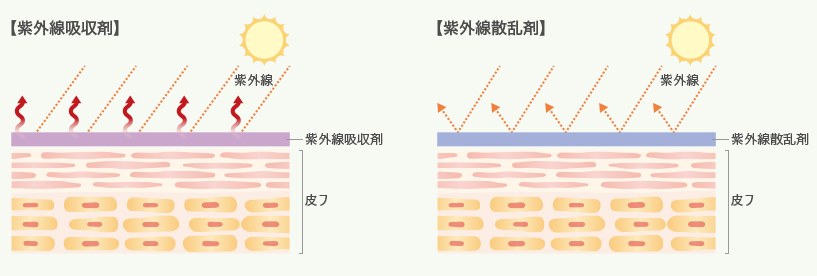

また、紫外線を防止する成分(サンスクリーン成分)には、紫外線を吸収する「紫外線吸収剤」と反射・散乱させる粉体の「紫外線散乱剤」の2種類があります。

紫外線吸収剤は紫外線を一度吸収し、熱エネルギーに変えて放出し、紫外線散乱剤は紫外線をはね返す働きがあります。

日やけ止めの基本用語を理解すると、利用シーンに合わせた紫外線対策ができるようになります。

紫外線対策はライフスタイルから

ここまで紫外線や日やけ止めの基本をご紹介してきました。日やけ止めは、効果的に使用すれば紫外線による肌トラブルを予防できる魅力的な存在ですが、あくまでも紫外線対策の補助的な役割です。

何より効果的な日やけ防止方法は紫外線を避けることです。日傘を使う、日かげの道を選ぶ…など、紫外線を避ける工夫をして、プラスαで日やけ止めを効果的に利用することで、すこやかな肌を目指しましょう。

日やけ止めの効果的な使い方ポイント

- ・適量をムラなくていねいにのばしましょう。

- ・2~3時間ごとにぬり直して、日やけ止めの効果をキープするようにしましょう。

- ・曇りの日でも、晴天時の約60%の紫外線量です。屋内や曇りの日も日やけ止めをきちんとぬりましょう。

- ・真夏やレジャーでは耐水性のあるウォータープルーフタイプを選びましょう。

- ・日やけ止めにプラスして、日やけ止め効果の高い化粧下地やファンデーションを併用すると、単品で使うより紫外線防止効果が高まります。 ※併用しても「SPF」や「PA」 の数値が足し算されるわけではありません。

- ・利用シーンや季節に応じた日やけ止めを使い分け、しっかりと紫外線をブロックしましょう。

※当記事は編集部の取材に基づき作成しています。なお、掲載内容は商品効果・効能を保証するものではありません。ご了承ください。

編集部オリジナルコンテンツ